Bienvenue à l'abbaye Saint-Benoît d'En Calcat

u pied de la Montagne Noire, dans la commune de Dourgne, au diocèse d'Albi, la communauté des moines d'En Calcat vit selon la Règle de saint Benoît, écrite au VIe siècle.

u pied de la Montagne Noire, dans la commune de Dourgne, au diocèse d'Albi, la communauté des moines d'En Calcat vit selon la Règle de saint Benoît, écrite au VIe siècle.

Les frères qui y demeurent cherchent à mettre en pratique l'Évangile par la prière, le travail, l'étude, la vie fraternelle, l'accueil des hôtes, l'attention aux détresses qu'ils tentent de soulager par leur prière et/ou par leurs ressources. La prière à l'église au fil de la journée, appelée liturgie des heures, est un trésor que le moine est heureux de partager avec ceux qui viennent au monastère pour quelques heures ou quelques jours.

Si la vie monastique comporte une certaine retenue dans les contacts avec l'extérieur, l'accueil et l'attention aux réalités contemporaines restent cependant une part essentielle de la spiritualité bénédictine : c'est cette dimension que voudrait honorer ce site.

! Lundi 22/04 !

-------------------------

Horaires particuliers

7 h 20 : Laudes

9 h 15 : Messe chez nos sœurs de Dourgne

12 h 20 : Sexte

14 h 30 : None

17 h 15 : Vêpres

21 h : Vigiles

La librairie est ouverte (fermeture les lundis) :

En semaine : de 9h45 à 12h10 & de 14h30 (14h45 du 12/07 au 14/09) à 17h30

Les dimanches et solennités : de 11h15 à 12h10 & de 15h à 17h30

Les Actualités

Nouvelles au fil des jours

Nouvelles de mars

2. Frère Basile, de Dzogbegan, nous parle de ses études en patrologie à Rome.

Il travaille aussi à un mémoire sur le père Mawulawoe, premier abbé de Dzogbegan décédé prématurément en 2006.

Les

évènements

Concert dans l'église

Dernière

homélie

3° Dimanche de Pâques (B)

Le mot du frère Prieur

Mettre fin à la vie

Depuis maintenant plusieurs décennies, il est devenu légal de mettre fin à une grossesse non choisie. C'est même devenu un « droit » pour la femme, et c'est aujourd'hui inscrit dans le marbre de la Constitution française...

Confier une intention de prière

Si vous souhaitez confier une intention, des personnes, une situation à la prière de la communauté, remplissez le champ ci-dessous. L'envoi est anonyme.

Les Hôtelleries

Les hôtes viennent au monastère pour chercher Dieu, pour approfondir leur foi et renouveler leur attachement au Christ, mais aussi parfois tout simplement pour déposer un fardeau, trouver une oreille attentive.

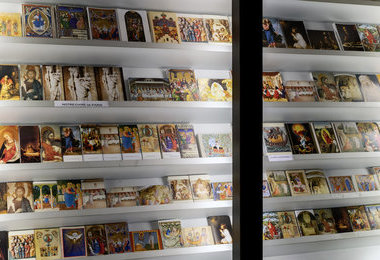

La boutique d'En Calcat

Découvrez notre boutique en ligne et tous nos produits : baume, cithares & accessoires, cartes d'art religieux et dom Robert, livres, produits dom Robert...